本研究由美国布莱根妇女医院及哈佛医学院联合香港大学医学院合作完成,共纳入266例新诊断成人嗜酸性食管炎(EoE)患者,发表于顶级消化病学期刊Clinical Gastroenterology and Hepatology(2025年)。患者均接受至少8周PPI治疗,随访重复内镜并行食管多点活检评估治疗反应。研究重点探讨食管嗜酸性粒细胞的局部分布情况,及其对PPI治疗反应的预测价值。多变量Logistic回归分析校正了众多混杂因素,首次明确表明不同部位的嗜酸性细胞聚集模式与PPI敏感性截然不同。

嗜酸性食管炎是以食管内嗜酸性粒细胞浸润显著增多(≥15个/hpf)为诊断标志的慢性炎症性疾病,临床表现多样包括吞咽困难、食物阻塞等。尽管病因尚未十足明晰,PPI因其成本低廉、安全性高,成为一线治疗选项,约50%-60%的患者可达到组织学缓解。然而,临床及内镜表现难以预测对PPI的反应,好坏反应只能通过经验性用药后评估。现有指南强调食管多点活检以提高诊断准确性,嗜酸性粒细胞在食管内的分布呈斑片状,临床上却尚无标准化对其分布特征的定义及其治疗意义研究。以往研究对远端及近端嗜酸性分布的临床及预后差异报道不一,尤其针对PPI反应的分析匮乏。因此,本研究希望通过系统评估食管不同部位嗜酸性粒细胞分布模式,探索其作为预测PPI效果的可能标志。

研究方法

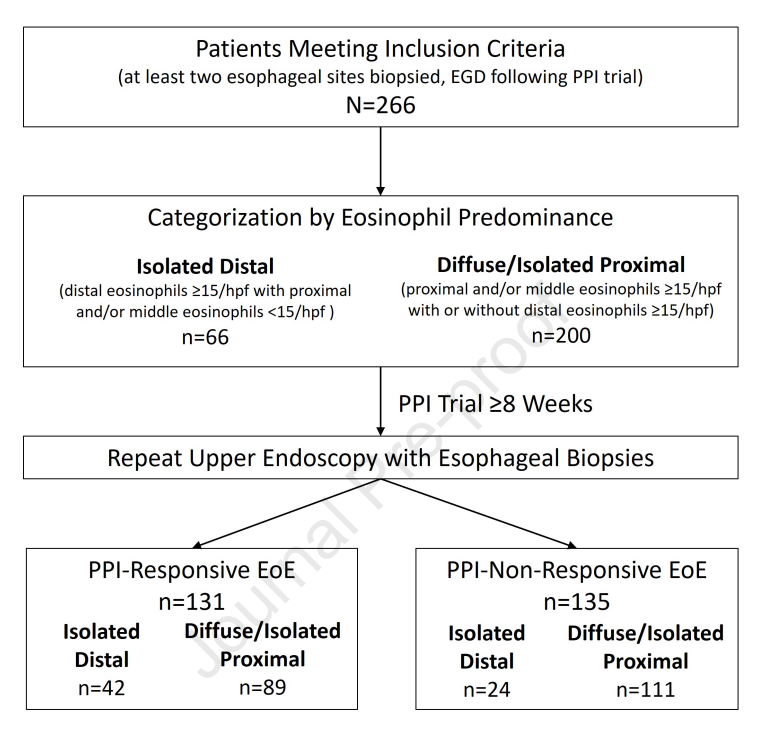

本研究为回顾性队列,纳入2016-2021年间三家医院确诊的成年EoE患者(n=266)。纳入标准包括:初诊时食管远端及近端或中段至少各取活检样本,病理显示≥15个嗜酸性粒细胞/hpf,患者接受≥8周PPI(起始剂量≥40mg每日),并在此后行重复内镜获取活检以评估病理反应。研究将患者基于嗜酸性粒细胞的分布分为两大全局类群:①孤立远端嗜酸性粒细胞增多(isolated distal disease),②近端或弥漫性分布(proximal or diffuse disease)。进一步细分为远端占优势(distal-predominant),近端占优势(proximal-predominant),及均匀分布3组。临床、内镜及病理特征均被收录,后续多变量Logistic回归调整年龄、性别、BMI、既往GERD、过敏史等潜在混淆因子。主要结局为PPI后组织学反应(活检嗜酸细胞<15/hpf),次要结局包括深度缓解(≤6/hpf)及症状缓解率。

图1:患者队列流程图

研究结果

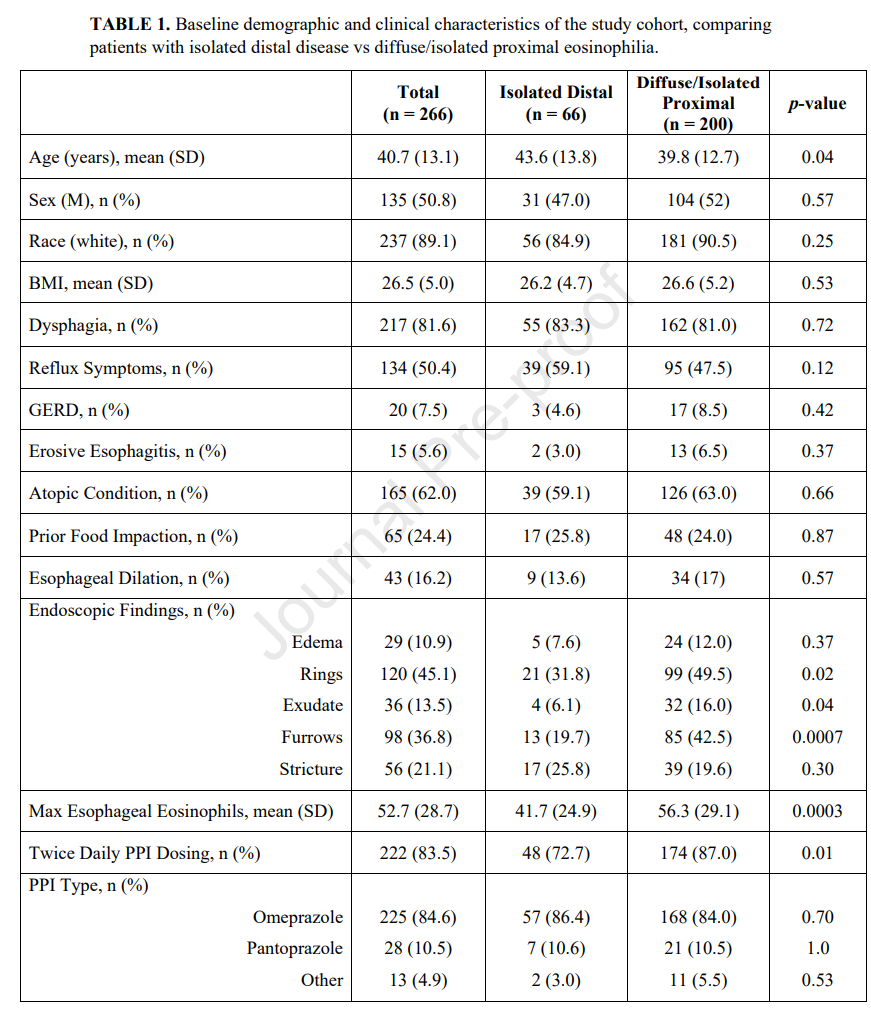

患者平均年龄40.7岁,男性51%,白人占89%。孤立远端型占24.8%(n=66),余为近端或弥漫型。孤立远端组平均最大嗜酸细胞密度低于非孤立远端组(41.7 vs 56.3/hpf,p<0.001),内镜表现为食管环及白色渗出较少出现,提示组织学及内镜活动度偏轻。

表1 孤立远端与弥漫/近端嗜酸性粒细胞分布患者临床及病理特征比较

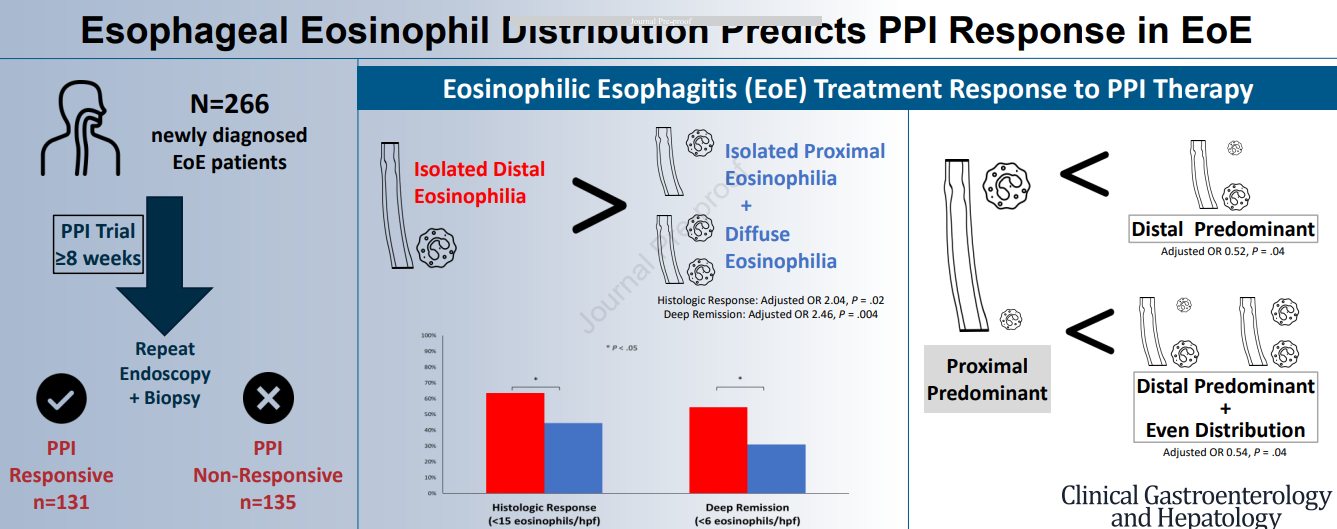

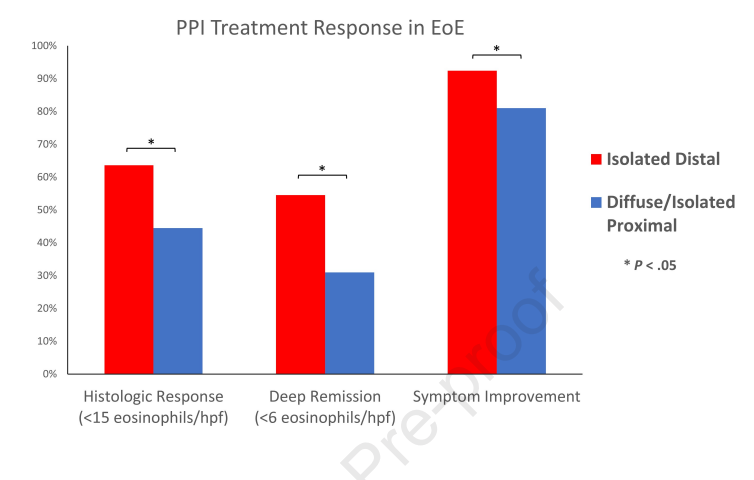

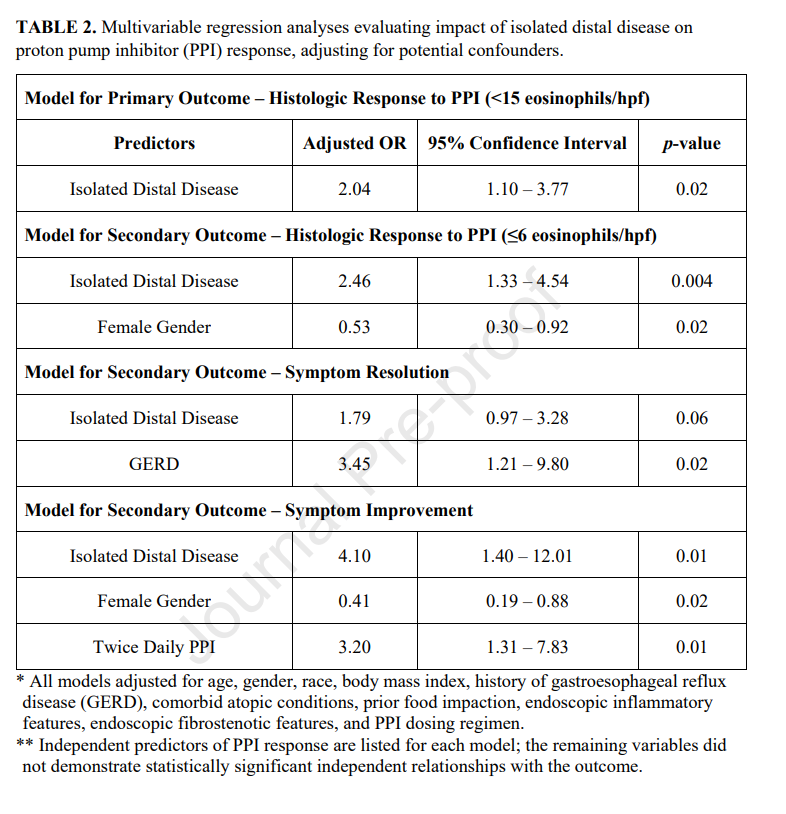

治疗反应方面,孤立远端组PPI组织学反应率显著高于近端/弥漫组(63.6% vs 44.5%,p=0.01),深度缓解率(54.5% vs 31.0%,p=0.001)及症状改善率(92.4% vs 81.0%,p=0.03)也均优于后者。调整冲突因素后,孤立远端组仍显示出组织学反应(OR 2.04,95% CI 1.10–3.77,p=0.02)、深度缓解(OR 2.46,95% CI 1.33–4.54,p=0.004)、及症状改善(OR 4.10,95% CI 1.40–12.01,p=0.01)等多维指标的独立正向预测价值。

图2:孤立远端嗜酸细胞分布与PPI治疗反应对比

进一步将患者按嗜酸细胞密度差异细分,远端占优势组历史学缓解率最高(53.3%),近端占优势组最低(41.3%)。校正多因素后,近端占优势型独立预测PPI组织学非反应(相较于远端占优势组,OR 0.52,95% CI 0.28–0.99,p=0.04),显著提示其作为PPI非反应风险标志。

表2 孤立远端嗜酸性粒细胞分布对PPI反应的多变量回归分析结果

研究意义与价值

本研究首次系统、全面地将EoE患者食管嗜酸性粒细胞的局部分布模式作为预测PPI治疗反应的潜在生物标志物进行评估,填补了临床前沿领域的关键空白。结果不仅为治疗选择提供有力的临床依据,也揭示了病理亚型与治疗响应间的内在联系。孤立远端嗜酸细胞增多的患者更可能因PPI的胃酸抑制及黏膜屏障修复作用获得有效缓解,提示这些患者可能因伴发胃食管反流或食管下段黏膜屏障的特殊病理改变而获益显著。反之,近端占优势型患者PPI治疗反应较差,或需早期采用局部糖皮质激素及其他治疗策略。本研究进一步支持现行多点食管活检的操作规范,强调准确评估嗜酸性粒细胞分布以指导个体化治疗。

此外,研究排除了GERD的混淆影响,通过亚组分析表明,嗜酸性粒细胞分布与PPI反应的关联独立于典型胃食管反流症状,为未来探索EoE和GERD交叉机制提供了假设基础。结果也提示嗜酸细胞分布可能代表不同的免疫病理表型,可能与患者的过敏体质密切相关。未来或可结合分子、免疫学及基因组学分析,深入剖析不同嗜酸性粒细胞分布背景下的疾病机制,优化精准治疗路径。

梅斯编辑点评

本研究成功实现了从临床、病理到治疗反应的闭环验证,具有重要的临床应用价值。质子泵抑制剂因其安全便捷仍是许多地区一线选项,能够提前识别高可能反应患者,有助于提升治疗效率,降低不必要的反复内镜和治疗延误。同时该研究为今后EoE的分子分型研究提供了实用的组织学切入点,期待未来多中心、前瞻性研究能进一步验证并丰富本结果,结合影像学、免疫谱及患者生活质量评估,构建全面EoE临床管理算法。

原始出处

Hartnett DA, Muftah M, Leung R, Hiramoto B, Flanagan R, Cai JX, Lo W-K, Chan WW. Distribution of Esophageal Eosinophilia as a Predictor of Proton Pump Inhibitor Response in Eosinophilic Esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2025. doi:10.1016/j.cgh.2025.06.032.