胰腺神经内分泌肿瘤(pNEN)是一类起源于肽能神经元和神经内分泌细胞的罕见肿瘤,在分化程度、生物学行为上具有高度异质性。依据是否分泌激素,可将其分为功能性pNEN和非功能性pNEN。

随着腹腔镜手术和机器人手术系统的广泛应用,微创外科的理念逐步深入人心,其不仅具有创伤小、恢复快、操作细致而精确的优点,部分研究还显示微创术式能有效降低患者术后并发症发生率。国内外指南均推荐针对生物学行为良好的非功能性pNEN(主要是胰岛素瘤)以及微小非功能性pNEN(直径<2 cm),可优先选择微创下胰腺肿瘤局部切除术,以保留更多的胰腺实质功能。目前,这种在保障手术根治性切除效果的基础上,为患者保留更多的胰腺实质,以减少术后胰腺内、外分泌功能不全风险的手术理念,也可称为微创下胰腺实质保留手术,区分于胰腺规则切除,本研究主要定义为胰腺局部剜除术和胰腺中段切除术,依据微创方式不同,其可分为腹腔镜胰腺实质保留手术(L-PSP)和机器人胰腺实质保留手术(R-PSP),主要适用于胰腺惰性肿瘤和胰腺癌前病变,尤其是分化良好的pNEN。

然而,目前大多数研究仍主要集中于胰腺癌机器人手术与开腹手术效果对比等方面,针对R-PSP与L-PSP两种手术类型在pNEN患者中疗效对比的研究较少。因此,本回顾性研究旨在从微创效果、术后并发症结局及肿瘤学疗效3个维度对比分析R-PSP和L-PSP在pNEN患者中的治疗效果,进一步明确二者在pNEN治疗中安全性及有效性方面的差异。

1资料与方法

1.1 研究对象

收集2017年12月—2023年8月于本院基本外科行R-PSP和L-PSP患者的临床资料,所有患者术后石蜡病理均明确为pNEN。根据微创术式将纳入患者分为R-PSP组和L-PSP组。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准

(1)术后组织病理学确诊pNEN;(2)顺利实施R-PSP或L-PSP,不除外中转开腹;(3)无严重全身合并症。

1.2.2 排除标准

(1)患者未完成随访或随访过程死因不明;(2)术后病理非pNEN;(3)伴随其他组织或器官远处转移,如肝转移、肺转移;(4)研究者认为不适合参加本项试验的患者。

1.3 结局指标

主要终点指标:微创效果,包括手术时间、术中出血量、术中输血、中转开腹、术后住院时间、平均住院费用。次要终点指标:(1)术后并发症,包括严重并发症(Clavien-Dindo分级≥Ⅲ级)发生率、临床相关胰腺术后胰瘘(CR-POPF)、胃延迟排空(DGE)、胰腺术后出血(PPH)、腹腔感染、手术部位感染等。(2)肿瘤学疗效,主要指术后90 d病死率,定义为从手术结束至术后90 d pNEN患者死亡人数占总人数的百分比。

1.4 手术流程

手术均严格按照解剖层次细致解剖胰腺及周边组织结构,保证完整切除胰腺病灶。所有手术流程严格按照基本外科手术流程进行:(1)患者取平/仰卧位,常规麻醉、消毒铺巾,建立气腹和Trocar孔。(2)腹腔及盆腔探查以排除腹腔内广泛种植、转移风险。(3)游离胰腺周边结构,充分显露胰腺及周边邻近组织结构解剖层次,必要时可离断周边血管。(4)确认胰腺病灶位置,完整切除肿物,必要时可辅助超声探查。标本送冰冻病理以明确肿物是否为pNEN。(5)沿病灶周边完整切除胰腺肿物,如术中粘连严重、显露困难或出血等风险较大,必要时可中转开腹。(6)严格止血,术后反复冲洗腹腔,依据术中情况决定引流管放置方式。

1.5 随访

所有患者均定期随访,主要方式为电话随访和门诊随访。随访时间为术后3个月,随访内容包括术后并发症和生存状态。术后并发症定义参照《胰腺术后外科常见并发症防治指南(2022)》。

2结果

2.1 临床及病理资料比较

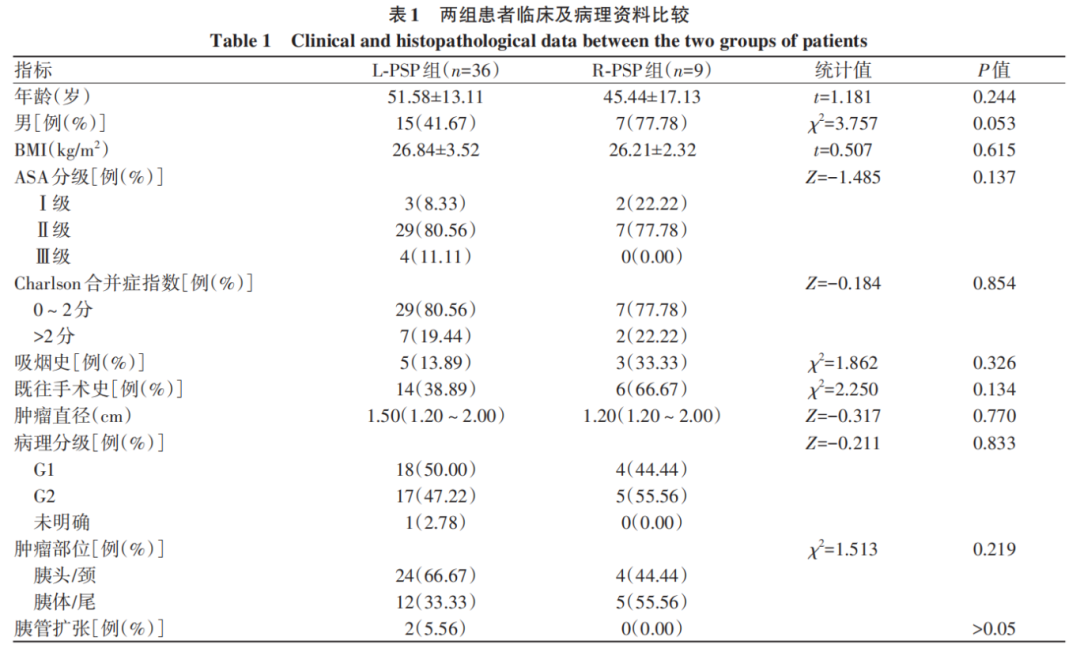

共纳入45例pNEN患者(11例非功能性pNEN,34例功能性pNEN),男22例,女23例,年龄17~73岁。其中36例pNEN患者行L-PSP,9例患者行R-PSP。R-PSP组术中显露主胰管2例,未损伤主胰管,2例术中辅助超声探查;L-PSP组术中显露主胰管6例,胰管成形术1例,5例术中辅助超声探查。

两组患者临床及病理资料比较,年龄、性别、BMI、吸烟史、既往手术史、ASA(美国麻醉医师协会)分级、Charlson合并症指数、胰腺病灶部位、肿瘤直径等差异均无统计学意义(P值均>0.05)(表1)。

2.2 微创效果

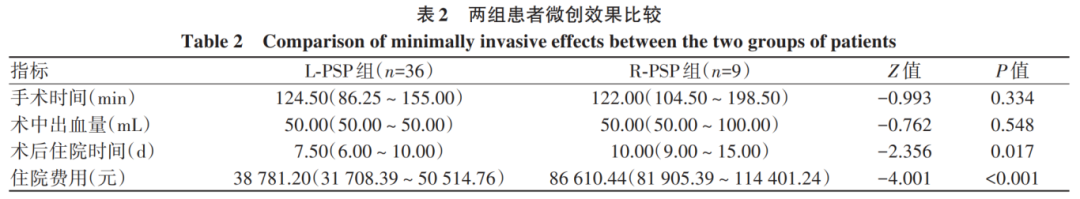

R-PSP组患者均顺利完成手术,无中转开腹或中转腹腔镜者;L-PSP组2例患者因术中肿物边界分辨不清、术中操作困难遂予以中转开腹。R-PSP组患者术中均无需输血;L-PSP组1例患者因基础贫血、一般情况差、术中出血多而予以输血。两组中转开腹率、术中输血比例比较,差异均无统计学意义(P值均>0.05)。R-PSP组住院费用显著高于L-PSP组(P<0.001),术后住院时间较L-PSP组显著延长(P<0.05);两组患者术中出血量、手术时间未见明显差异(P值均>0.05)(表2)。

2.3 术后并发症

R-PSP组患者均未发生术后严重并发症(Clavien-Dindo分级≥Ⅲ级,即需要手术、内镜及放射干预),L-PSP组有4例发生术后严重并发症(1例因DGE,1例因CR-POPF,1例因PPH,1例因腹腔感染)。R-PSP组发生CR-POPF(B级)2例,DGE(A级)1例,PPH 0例,腹腔感染2例,手术部位感染0例;L-PSP组发生CR-POPF(B级)6例,DGE(B级)2例,PPH 2例(其中1例需急诊行二次手术止血),腹腔感染3例,手术部位感染0例。R-PSP组无30 d内再入院患者,L-PSP组为5例(其中1例因上消化道出血,1例因CR-POPF,3例因术后腹腔感染)。两组患者术后各类并发症发生率差异均无统计学意义(P值均>0.05)。

2.4 肿瘤学疗效

L-PSP组和R-PSP组患者术后90 d病死率均为0,未发生死亡事件。

3讨论

近年来,pNEN的发病率及患病率呈持续上升趋势,如何结合pNEN生物学行为、分子学特征等各方面多维度分析以进一步优化其治疗策略,从而最大限度实现肿瘤学疗效和器官功能保留的平衡,是当前pNEN治疗体系所面临的巨大挑战。随着微创外科的发展,目前新兴的胰腺实质保留手术理念很好地诠释了肿瘤学疗效与胰腺内、外分泌功能保留并重的理念,成为了pNEN治疗领域的热点话题。胰腺实质保留手术主要包括腹腔镜和机器人入路。相比于标准规则切除(如胰十二指肠切除术、远端胰腺切除术),胰腺实质保留手术理论上可以为患者保留更多的胰腺实质,并减少对胰腺内、外分泌功能的损耗,从而提高患者总生存率及生存质量。

机器人辅助胰腺切除术自Giulianotti等2010年首次实施以来,随着当前手术设备及技术的革新性发展,特别是da Vinci等机器人平台的进一步成熟(操作器械灵活性与自由度的加强、三维立体视野的改善、手术解剖和缝合精度的提高,以及针对外科医生细微手部震颤的自动过滤),机器人胰腺手术的临床应用得到进一步推广,其安全性及临床效果亦在各胰腺外科中心获得了初步证实。因此,本回顾性研究旨在探讨当前腹腔镜与机器人术式在pNEN人群中的临床应用情况及对比二者治疗的有效性和安全性。

本研究结果显示,在微创效果方面,与L-PSP组相比,R-PSP组术后住院时间更长、住院费用更高,而其他如中转开腹率、术中输血等比较,均未见统计学差异,考虑与样本量过少有关。R-PSP组住院费用更高,与国内使用da Vinci机器人需自付高昂开机费用的现状相符,这在一定程度上对我国机器人设备领域实现国产化替代、打破技术瓶颈提出了迫切要求。

既往研究显示,与腹腔镜、开放手术入路相比,尽管机器人胰腺规则切除手术可能导致更高的B/C级胰瘘风险,但其在微创手术结局(更短的住院时间、更少的出血量)、减少中转开腹率、总体术后并发症管理方面(如降低主要并发症发病率)表现优异。本研究结果显示,尽管在各类主要并发症的发生率方面两组均未见明显统计学差异,但R-PSP组的术后胰瘘(22.22%)、腹腔感染(22.22%)发生率仍较高,这可能与局部剜除后创面不规则、手术时间长有关。同时,本研究中观察到Clavien-Dindo分级≥Ⅲ级的严重并发症发生率R-PSP组相较于L-PSP组更少,其中R-PSP组未发生因严重的胰腺术后出血而导致二次手术或是因出现术后胰瘘、腹腔感染而导致30 d内再次住院的情况,提示尽管R-PSP组胰瘘、腹腔感染发生率较高,但在降低术后严重并发症发生率方面仍具有一定的优势,这可能得益于机器人术式的高精度控制更有助于保障术中吻合、血管缝扎处理等精细操作的顺利完成。

在肿瘤学疗效方面,本研究现阶段仅总结了两组间患者短期生存率的数据,结果显示,R-PSP与L-PSP术后90 d均未见死亡病例,表明二者在短期内手术安全性上均具有保障。

一项最新系统综述表明,与开放入路相比,尽管R-PSP平均手术时间更长,术中出血量更高,并可能导致较高的术后胰瘘风险,但其极少导致严重的术后短期或长期并发症,能够最大限度地保留患者胰腺内、外分泌功能,改善患者生存质量。但本研究中,R-PSP与L-PSP各类术后并发症对比均未见统计学差异,考虑主要由于存在以下局限性:(1)单中心、样本量小,后续仍需进一步开展更大样本量、多中心、前瞻性临床研究进一步加以论证。(2)随访时间短,缺乏两种术式间长期肿瘤学疗效(如无复发生存期,总生存率,是否术后胰腺内、外分泌功能不全)以及pNEN术后患者生存质量的比较,后续需继续跟进患者随访数据,做好后续研究的质量控制。

综上所述,本研究初步证明了R-PSP在pNEN治疗上的安全性及有效性,推荐在经过严格筛选的适应人群中,可酌情考虑实施R-PSP。

全文下载

https://www.lcgdbzz.org/cn/article/doi/10.12449/JCp50623